【椿の名所】野々市市中央公園・ののいち椿館と椿山、全国椿サミットとののいち椿まつり

石川県野々市市は市の花と木の両方が「椿」である自治体で、市の名を関した椿の品種「野々市」の生まれ故郷でもあります。市民の憩いの場である野々市中央公園には2種類の椿の施設として、多種多様な鉢植えの椿が観賞できる「愛と和 花のギャラリー ののいち椿館」と、路地植えの椿の眺めながら散歩できる「椿山」があります。これらの施設は2020年に国際優秀ツバキ園にも認定されました。

愛と和 花のギャラリー ののいち椿館

野々市中央公園は、子供の広場や野球場などのスポーツ施設、椿に関する施設である「ののいち椿館」と「椿山」がある市内で最も大きな公園です。野々市市は市民が椿に親しめる場所として、2017年3月にこの「ののいち椿館」と「椿山」を開園しました。野々市市中央公園は2020年に国際ツバキ協会(International Camellia Society:ICS)が認定する日本国内で9園目の国際優秀ツバキ園(International Camellia Garden of Excellence:ICGoE)になりました。

東側の駐車場からつながるメイン通路の正面に、ののいち椿館は立っています。

温室のような中に入ると、まず目に飛び込んでくるのは、中央の東屋のようなスペース。大振りの鉢に植えられた椿が並べ立てた東屋の真ん中には水盤が置かれ、椿の花が浮かべられています。その水盤を囲むように葉を象ったベンチがあり、人々は椿に囲まれて一休みできるようになっているのです。

椿館の入口以外の三方は段差をつけた展示スペースで、大小さまざまな椿の鉢植えが展示してあります。展示段の間には通路があるので、かなり近寄って見ることができます。これは嬉しい展示方法です。

この椿館に展示されている椿の鉢はおよそ250品種500鉢ほどで、保有する約300種、約700本から選んで展示されています。展示していないものは椿館に隣接する椿育成棟で大事に育成されています。

ののいち椿館を出て右手脇を見ると小径が伸びています。「椿の径(みち)」と呼ばれるこの遊歩道の両側には椿が植栽されており、歩いて行くと「椿山」に辿り着きます。

野々市中央公園 椿山

椿山は公園の南西部の一角に作られた小高い場所で、一面にツバキが植栽されています。そのツバキの間にの小道を登ってゆくと、白山が眺望できる頂上に到達します。天気が良ければここからは富士山、立山と共に日本三霊山の一つである北陸地方の霊峰、白山が一望できます。この椿山と公園内の路地に植栽されているツバキを合わせると、およそ200種類800本もの国内外のツバキが楽しめます。

園内には椿の説明をわかりやすくかいた案内板がいくつか立てられています。訪れた市民がただ花を眺めるだけでなく、椿について知ることでより愛着を持って欲しいとの願いからでしょうか。

第27回全国椿全国椿サミット野々市大会

「愛と和 花のギャラリー ののいち椿館」と、「椿山」は、2017年に野々市市で開催された第27回全国椿サミット野々市大会に合わせてお披露目されました。全国椿サミットは椿を市町村の花木に指定している自治体が持ち回りで開催する椿のイベントで、毎年どこかの自治体で椿の開花時期に合わせて行われます。野々市では野々市町から野々市市に移行した市制5周年を記念行事として開催されました。

第27回全国椿全国椿サミット野々市大会は3月18日に野々市文化会館フォルテで開かれ、大ホールでは石川フィルハーモニックウィンズによる演奏や、花芸安達流二代主宰の安達曈子(とうこ)さんによる記念講演などがありました。

2日目の19日は市内の見学でした。野々市は縄文時代には人が住んでいた歴史の長い土地。国指定史跡として、御経塚遺跡や白鳳時代の北陸最古の寺院跡などがあります。また、歌舞伎「勧進帳」でも知られ、代々加賀守護として統治してきた富樫氏の館があった場所でもあります。本町周辺には江戸時代の休暇の建物が保存されており、喜多家住宅(国指定重要文化財)と水毛生家住宅(野々市市指定建造物)を見学しました。

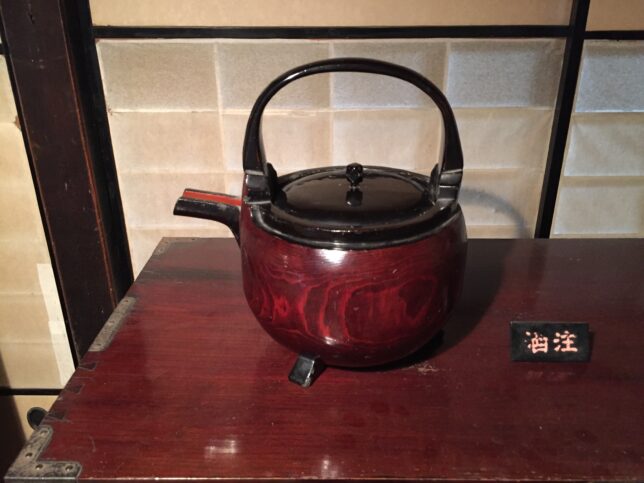

喜多家住宅は江戸時代には油屋、幕末からは酒屋を営んでいた喜多家の住宅と店の跡です。全面2階の太い古格子や袖壁、1階の細かい加賀格子は最も古い加賀の町家形式を残してい流そうです。土間や大きな囲炉裏、調度品や道具、趣のある庭など、静かで歴史のある佇まいに浸ることができました。

-

野々市喜多記念館20170319 -

野々市喜多記念館20170319 -

野々市喜多記念館20170319 -

野々市喜多記念館20170319

水毛生家住宅は江戸時代末期に建てられた建物で、表の構えは切妻妻入(きりつまつまいり)の農家のスタイル、内部の町家の間取りという凝った作りです。主屋は明治時代に数寄屋造りに建て替えられ、洗練された雰囲気です。庭は綺麗に苔むしており、家に伝わる茶運び坊主のからくり人形も見せていただきました。

-

水毛家住宅20170319 -

水毛家住宅20170319

こうした場所を見学していると単に歴史が長いだけでなく、文化水準も高い街なのだと気づきます。

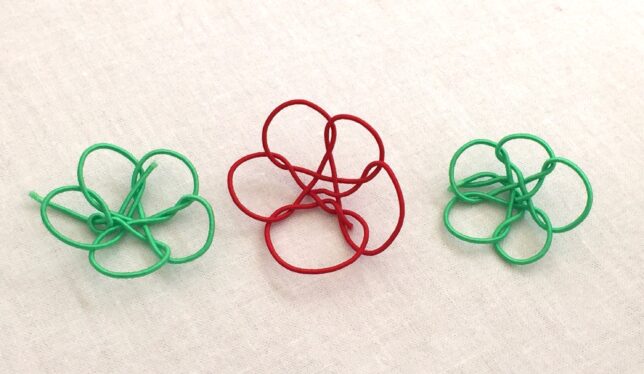

サミットの懇親会会場で関係者の方の胸元に、ふと綺麗な椿のピンバッチを見つけました。「綺麗ですね、水引ですか?」と声をかけると、大会スタッフは皆つけているのだとのことでした。あまりにも素敵なので買える場所を教えてもらったのですが訪ねてゆく時間はなさそう。残念だと諦めているとそのスタッフの方は自分の胸元から外して「どうぞ」と私にくださったのです。そのあまりにスマートで爽やかな態度に感激して私も素直に「ありがとうございます」といただいてしまいました。多分、椿サミットで自分たちの街にやってきた私たちを客としてもてなしてくださる気持ちからなのだと思います。私の野々市の椿友も人をもてなし大事にする気持ちを自然に態度で示せる、とても素敵な人です。もしかすると野々市の方は皆そうなのかもしれないと感じ入った出来事でした。心温まる思い出のお土産はジャケットにぴったりのお気に入りアクセサリーとなりました。

後日、調べたところによると、この水引で作られた椿のピンバッチによく似たアクセサリーが野々市のかねこ結納品店にありました。少しデザインが違いますが、サミット専用で作ったものか、その後デザインがブラッシュアップされたのかもしれません。この椿の水引アクセサリーは、地域の特徴がある優れた商品である野々市認定ブランド認定制度の第1号でした。水引細工といえば隣市の金沢の加賀水引が伝統工芸として有名ですが、ここ野々市にも水引細工は盛んなのでしょうね。

そのほかにも椿油を使った「椿クッキー」や、椿の葉を使ったお茶「焙煎ツバキ葉茶」などを振る舞っていただきました。

同時開催の花と緑ののいち椿まつり2017は、地元で椿の咲くシーズンに毎年開催される市民祭です。

花と緑ののいち椿まつり

1974年(昭和49)に市花木を「椿」に制定した当時の野々市町は、椿を通じて新しい共同社会づくりを目指す「愛と和の都市宣言」をします。そして椿を通じた行事などにより文化的な潤いのある地域環境の創出を目的として、1990年(平成2年)3月に第1回花と緑ののいち椿まつりを開催、現在に続いています。

野々市市では、椿まつり開催の経緯について、昭和62年12月の市町村調査により全国92市町村が「椿」を指定花木にしていることが判明したことから、地域間で交流を望む声が高まり、野々市町(当時)が中心となって「椿」を媒体とした地域間交流を目的とした「第1回つばきフォーラム」を1990年(平成2年)3月23・24日に開催したと紹介しています。このフォーラムには全国から12自治体の代表60名が参加し、基調講演、地域間交流会議、各市町村の取り組みの紹介などが行われ、意見交換会では多くの自治体に参加を呼びかけ、フォーラムを今後継続していくことを確認、これが後の「全国椿サミット」であるとしています。

フォーラムに併せて1990年に「第1回 花と緑 ののいち 椿まつり」が開催されました。椿を題材にした展示や苗木の販売などが行われ今に引き継がれています。会場は子供から大人までの多くの市民の作品がたくさん展示され、建物の外では椿の内儀をはじめとした植木や、椿油のシャンプー、さまざまな手作り品や食べ物などが売られています。人々は自分や家族の展示をみたり、好きな物産品を買うなどして楽しみ賑やかに過ごします。

花と緑ののいち椿まつり2017

花と緑ののいち椿まつり2025

2025年の野々市椿まつりは、例年会場となるフォルテが工事のためメイン会場を市民体育館に移しての開催でした。内容は例年通り、椿展、市民参加の作品展示、アート・オブ・ツバキ、百椿図再現展、お茶席、椿食堂など盛りだくさんでした。

催し物では、金沢高校書道部、能登高校書道部など県内4校の高校生による書道パフォーマンスや、太鼓、吹奏楽、最終日は野々市じょんがら節を会場参加で行われました。最後は抽選会で大いに盛り上がりました。

特産物市では地元の水引細工、手作り小物、地域グループe-やんの菓子や椿油、珠洲の椿油なども販売されました。

今回の野々市椿まつりで急遽設けられた展示があります。それは3月10日に亡くなった佐久間由孝さんを偲ぶコーナーです。

佐久間さんは椿の町野々市の発展に寄与され、富樫氏の支配下加賀地方で最も歴史の古い町野々市の再認識、野々市じょんがら節の普及など、さまざまな野々市の歴史に焦点を当てて掘り起こし、野々市の文化として発展、定着を図ってこられました、郷土愛溢れる方でした。

展示コーナーには佐久間さんが市に寄贈者た市の花でもある椿「野々市」の大植木鉢の元に功績を讃える文章や資料が添えられています。

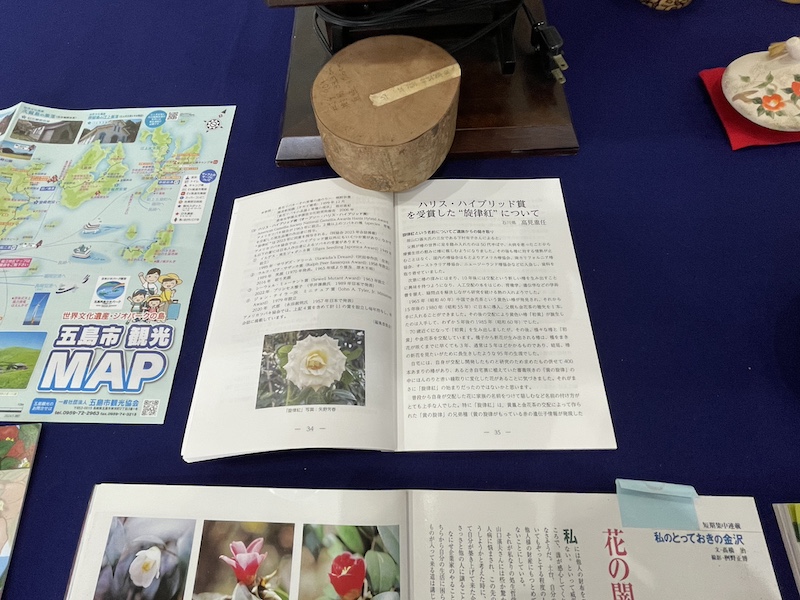

もう一つ、地域の椿の名士である故山口湛夫(やまぐちただお)さんのコーナーも作られました。山口さんは様々な品種の椿を作出されましたが、日本で初めて黄色の園芸品種「初黄(しょこう)」を生み出し、他にも黄色ツバキの交配に尽力されました。その一つ「旋律紅(せんりつこう)」が2024年にアメリカ椿協会のハリス・ハイブリッド賞を受賞しました。その記事は国際ツバキ協会の会誌「journal」63号や日本ツバキ協会会誌「椿」64号、地元の北國新聞(2024年9月6日)でも伝えられています。

椿の世界に尽力されたお二人を偲び、讃える椿まつりでした。

<訪問日:2017年3月19日、2019年3月8日 晴天>

データベース

【名称】野々市市中央公園(愛と和 花のギャラリー ののいち椿館、椿山)

【コレクション】

・ののいち椿館:保有する約300種、約700本のコレクションから選んで展示。(2016年2月現在)

・椿山および園内路地:約200種、約800本

【花期】

【所在】〒921-8831 石川県野々市市下林3丁目97

【備考】

・営業時間:ののいち椿館は午前9時~午後4時、入園料無料。椿山は終日開放。

・ののいち椿館休館日:12月29日~1月3日

・問合せ:野々市市都市計画課街路公園係 Tel:076-227-6092

【公式サイト】野々市市:https://www.city.nonoichi.lg.jp/site/camellia/2761.html

アクセス

- JR北陸本線野々市駅、南口からバス西部ルート野々市市役所 22 分 (8 駅) 、明倫高校下車、徒歩 約 2 分。

参考文献

- 野々市市公式サイト:https://www.city.nonoichi.lg.jp/

- ののいち椿館&椿山パンフレット:https://www.city.nonoichi.lg.jp/uploaded/attachment/12028.pdf

- 花と緑 ののいち 椿まつりとは?:https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/40/34.html

- 野々市市観光物産協会:http://www.nonoichi-kanko.jp/spots/

- #ののうちご飯:https://www.nonouchi-gohan.com/introduce/e-yan/