【椿の名所】三井楽半島の椿林・円畑(まるはた)と聖母の大椿

長崎県五島市の三井楽は遣唐使船の最後の寄港地とされ、海からの強風と台風にさらされるこの場所では、暴風から畑を守るために椿林を巡らせた円畑(まるはた)と呼ばれる独特の畑が生まれ、長年にわたって畑や人々の暮らしを守ってきた古木椿が今なおあります。

三井楽半島の円畑(まるはた)

長崎県五島市福江島の北西部の海に突き出た三井楽(みいらく、若しくはみみらく)半島は、遣唐使船の最後の寄港地とされ、空海が「辞本涯(日本の最果ての地を去る)」と書いた場所です。冬は大陸からの北西風、夏は台風と、潮風と強風に晒される場所です。

- 三井楽半島の地図 五島市標識より

地質的には、約100万年前から活発になったマグマの活動により半島の中央に位置する京ノ岳(きょうのたけ)から流れでた溶岩が作った溶岩大地です。溶岩の粘性が低かったため(玄武岩質)、海に向かってなだらかに広がる地形となりました。

この溶岩の上に形成された大地に造られたのが円畑(まるはた)です。丸みを帯びた形の畑が、密性してモザイク状に広がる景観は独特なもので、日本でも五島にしか残ってないと言われます。丸い形の理由は諸説あり、地形の凹凸に合わせることで効率よく畑の土地を得るためとか、牛馬で畑を耕していた名残りなど考えられているそうです。同じ福江島南部の富半島にも同様の円畑が残ります。

一つ一つの円畑の周りは溶岩石を積み上げた背の低い石垣が囲い、その上に防風林としてツバキをはじめとした樹木が植えられています。畑同士は畑を縁取るように巡らされた幅2mから3mほどの通路によって繋がり、網目のように広がっているのです。

円畑の畑と畑をつなぐ通路を歩き回ってみました。それぞれの畑を囲む木は通路の左右に立ち、大きく枝を広げて畑をつなぐ通路の上を覆い、まるで椿のトンネルのようです。

円畑を囲む石垣の石は大小様々で、石垣の幅は1mくらい、積み上げられた高さは一定ではなく、崩れたように失われていたり木や草に覆われているのは、歳月のためでしょうか。石垣の上で太く大きく育った椿は、大きな石を根で抱え込んでいたり、石垣にしっかりと蛸足のように根を伸ばしています。椿の根は石垣の上には伸びていても通路側にはさほど伸びていません。石垣と畑と通路は畑の方がやや高いようです。

時折、通路に面して畑の入り口が開かれていて、中を見ることができました。収穫を終えた広々とした畑、その畑を木々の濃緑がぐるりと囲んでいて、上には空が広がっています。

円畑の広がる地域の総面積が具体的にどれくらいかはわかりませんが、国都交通省国土情報ウェブマッピングシステムで見ると、緑に縁取られた丸みを帯びた畑が三井楽半島全体に広がっています。

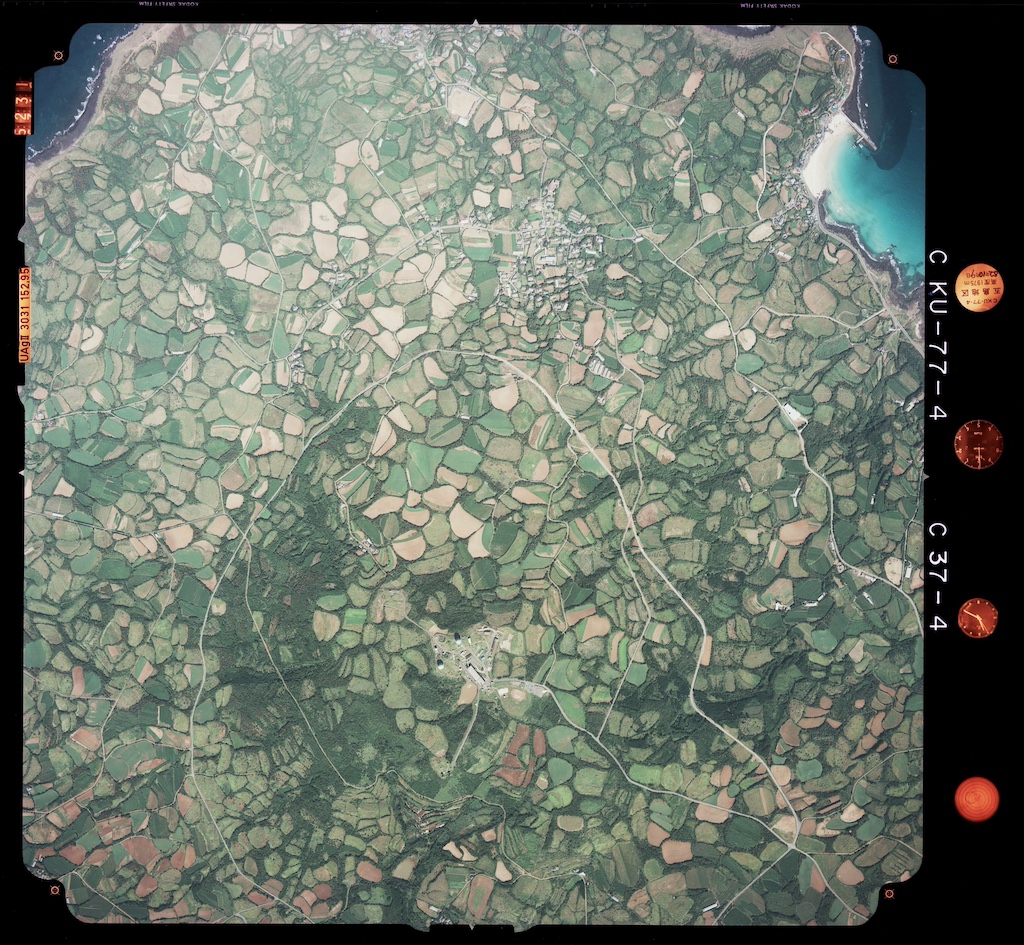

しかし円畑の数は次第に減っているようです。国土交通省の2017年と国土地理院の1977年の航空写真を見比べると40年で円畑は緑に飲み込まれて半分以下になっています。

- 三井楽2017/11/1 _国土情報ウェブマッピングシステム_国土交通省

- 三井楽1977/10/9_地理空間情報ライブラリーCKU774-C37-4 _国土地理院

椿の防風林について

海に面し強風の晒される三井楽では、畑を守る防風林が必須でした。椿は潮風に強く、家や畑を守る防風林として適しています。福江島南東部の大窄地区の「福江島の大ツバキ」(県指定天然記念物)も、集落の開拓時に防風林として植えた椿が大木となったものです。

火山の島である東京の伊豆大島でも、昔から、海からの強風から家や畑を守るために椿をぐるり植えて椿林にしていました。今でも新開、赤禿新込間、差木地、しくぼ、波浮など多くの場所に椿林が残されています。火山と島と椿は相性が良いようです。

三井楽の円畑についての興味深い調査資料を見つけました。一つは九州大学工学部地球環境工学科の井上晃輔氏による、円畑が斜面の傾斜を緩くする効果があることで大雨の際に麓が洪水に見舞われるのを防ぐ役割を担った可能性に言及したものです。円畑は常時は普段畑として利用され、大雨の際には水を一時的に蓄え洪水を防義、円畑を囲む通路も溝として役に立つ、と言うものです。

もう一つは、九州大学大学院准教授清野聡子氏らによる、円畑をグリーンインフラと捉えたものです。防風林が里山となり椿の種子を油原料として提供し、渡り鳥に餌を提供する生態系を形成し、斜面を階段状にすることで土砂災害の減災にも役立つ可能性、また椿の根が石垣を抱え込むことで石垣を安定させている可能性を示唆しています。

溶岩の上に土が乗る土地は土砂災害の危険を孕んでいます。しかし石垣によって縁を固めた円畑を築くことによって斜面の傾斜が緩やかになり、また大雨でも段々畑のような円畑の一つ一つが貯水槽のように水を一時的に蓄えることができれば、表土が崩壊して土砂災害となることを防ぐことができるかもしれません。

この土地で暮らしてゆかねばならなかった人々が必死に編み出した土地との折り合いの付け方、この土地での生きる術が円畑だったのではないでしょうか。

三井楽地区には江戸時代の18世紀終わり頃、旧大村領から弾圧を逃れてキリシタン信者が多く移住しました。その頃に植えた木、それ以前から植っていた木、後に植えた木など様々でしょうが、畑を守り続けた古木椿も多いことでしょう。

五島では教会のモチーフに椿が使われることが多く、椿が信仰に深く関わってきたことが伺えますが、それは三井楽に移り住んだのが旧大村領のキリシタン信者であるということから「バスチャンの椿」に由来するのではないかと思います。

バスチャンは禁教期に宣教師に代わって活動した日本人伝道師で、「バスチャンの椿」とは、現在の長崎県長崎市の樫山の赤岳の麓にあった椿の大木にバスチャンが指で十字を記すと幹に跡がはっきり残ったことから、樫山の人々が霊木として大切にしたと言う伝説です。

三井楽の円畑の石垣に椿が多くみられるのは、潮風に強い椿がもともとこの場所に多く育成していたことや、岩に根をガッチリと喰いこませて育ち石垣の崩れを防ぐのに適していたことの他にも、こうした信仰が理由にあったのではないでしょうか。

聖母の大椿

三井楽の円畑(まるはた)を散策していて、古木の椿も多くみられました。中でも一際大きい椿として知られるのが、「聖母の大椿」と名付けられた古木椿です。

車道に「聖母の大椿」200mという案内板が立つ場所から歩いて行きます。鬱蒼とした木々のトンネルの先にぽっかりと明るい草地が見え、少しひらけた場所に出るとそこに「聖母の大椿」が立っていました。

小広場の入り口から見て右手は1mほど高くなっており、大椿はその段差面の地際あたりから、段差面に背を預けるようにして立ち上がり、枝を広げていました。樹冠が広がるあたりの地面には半円形に柵が作られ、根元には「聖母大椿」の名立て札があります。

幹は正面から見て地際から80cmほどで大きく二股に分かれますが、その先はさらに幾つにも分かれて複雑に絡み合い、全体として扇を広げたような形をしています。その広がった枝には葉がなく、あるいは薄い緑の葉に変じており、全体に樹勢はあまり良くありません。それでも幹の中央下あたりは、若々しく濃い緑の艶やかな葉を繁らせて、赤い花を咲かせていました。

この椿の詳しい由縁はわかりませんが、潜伏キリシタンが多かった三井楽で「聖母の大椿」と名付けられたことは、人々にとって大切な木だった証に思われます。

三井楽の椿は、実生活では風除けとして畑や人々を守り、種子からは油、木は薪炭材として恵みをもたらし人々の生活を支え、信仰のよすがとしての役割も担ったのではないでしょうか。

三井楽の円畑と椿林、聖母の大椿と名付けられた古木椿は、地域の環境とそれに沿った人々の歴史を伺い見ることのできる貴重な椿の名所の一つでした。

<訪問日:2025年2月23日 晴れ時々曇り>

データベース

【名称】三井楽の円畑(みいらくのまるはた)

【所在】長崎県五島市三井楽町

【備考】

・営業時間:いつでも見学可能

・問合せ:五島市文化観光課:0959-74-0811

【公式サイト】五島列島五島の島たび:https://goto.nagasaki-tabinet.com/spot/80242

【名称】聖母の大椿

【品種】ヤブツバキ

【所在】長崎県五島市三井楽町嶽853

【備考】

・営業時間:いつでも見学可能

・問合せ:五島市農林課0959-88-9533

アクセス

・五島市内よりタクシーで約40分。

参考文献

・五島市ジオパーク案内板

・国都交通省国土情報ウェブマッピングシステム:

・国土地理院地図・空中写真閲覧サービス:https://service.gsi.go.jp/map-photos/app/map?search=history

・日本ジオパークネットワーク:https://geopark.jp/geopark/goto_islands/

・五島列島福江島三井楽半島における円畑の地形の特徴、九州大学工学部地球環境工学科 学生会員井上晃輔・九州大学大学院工学研究院正会員清野聡子,須﨑寛和、土木学会西部支部研究発表会 2016.3、

・五島列島福江島の「円畑」をグリーン・インフラの視座で考える-(1)防風林の椿、

清野聡子 1・永冶克行 2・井上晃輔 3 (1正会員 博(工) 九州大学大学院准教授 工学研究院環境社会部門(〒819-0395 福岡市西区元岡 744 E-mail:seino@civil.kyushu-u.ac.jp )、2 五島自然塾 (〒853-0004 長崎県五島市幸町 8-12)3 工修 (前)九州大学大学院工学府都市環境システム工学専攻)、景観・デザイン研究講演集 No.14 December 2018

・長崎新聞Web「五島・円畑 牛が描いた柔らかな曲線」、2020/10/15 [17:00]公開:https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=686218929389143137

・五島キリシタン史 伝来と信仰のあゆみ: 伝来と信仰のあゆみ、五島市世界遺産登録推進協議会、https://www.city.goto.nagasaki.jp/sekaiisan/li/020/090/05.pdf

・五島市椿情報サイト つばきのしまだより 産業概要:https://www.city.goto.nagasaki.jp/tsubaki/010/020/20190122213832.html

https://www.city.goto.nagasaki.jp/tsubaki/020/030/20190123172844.html

・長崎新聞Web「バスチャン伝説 土地に“潜伏”の記憶 長崎市外海 至る所に残る伝承」、長崎新聞、2018/7/4公開:https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=387080084952990817